Algo urgente que comunicar

Mientras cursaba el último año de enseñanza media, en el Instituto Nacional, la asignatura de castellano, desarrolló un acápite dedicado al ensayo. Su objetivo era enseñarnos a redactar de manera correcta, tanto en la forma como en el fondo ésta expresión literaria. De éste modo, el lector podría captar exactamente lo que el escritor quería comunicar.

El examen final consistió, precisamente, en componer un ensayo para el deleite del profesor, y demostrar, de esta manera, que el objetivo se había cumplido. En el transcurso de aquél año, la asignatura consistió básicamente en la realización de talleres de expresión oral, cuyas temáticas, afortunadamente, fueron casi siempre de libre elección. En comparación con estos largos y tensos talleres, la idea de redactar un ensayo, no parecía ser algo tan terrible y, de hecho, no lo fue. Tuvimos un mes entero de plazo para terminarlo.

Al momento de escoger el tema, aún pululaban en mi mente las ideas que expuse en mi última disertación: el origen del universo, el origen de la vida, la teoría de la evolución, y en algún momento pensé basarme en ellas para darle cuerpo a mi ensayo. Tenía varias cosas que decir en cada uno de estos interesantes tópicos, en el contexto de lo que por definición, se conoce como ensayo (en pocas palabras, un ensayo es la expresión de una opinión personal frente a cualquier tema, opinión que puede aportar una visión novedosa). De manera que, con mucho entusiasmo, comencé a escribir mi primer ensayo sobre el origen de la vida. Ya tenía más de la mitad del trabajo realizado cuando de pronto, hice una pausa para meditar sobre una pregunta que me perseguía desde el momento en que comenzó a desarrollarse en mí, un espíritu crítico: ¿Qué era lo que realmente deseaba comunicar con mayor urgencia al mundo? En aquel entonces, como hoy, me inquietaba de sobremanera el tema de las armas de destrucción masiva, cuyas ojivas, tanto nucleares como microbiológicas o químicas, se ceñían como un velo amenazante de muerte sobre cada ser vivo de este mundo. Sentía que, de alguna manera, tenía que llamar la atención al respecto e invitar a la gente a reflexionar sobre tan siniestra situación. Eso era lo más urgente para mí y, este ensayo, era la oportunidad para plantear mis inquietudes frente al curso, al profesor, mi familia y a quienes deseasen leerlo. Sin duda era un proyecto ambicioso para un chico de 17 años, que apenas asomaba las narices al mundo literario y sin más experiencia que las tradicionales composiciones escolares.

Especulando sobre la estrategia a seguir, me preguntaba como contrastar nuestros logros como especie inteligente, nuestra supremacía sobre las demás criaturas con ese otro lado oscuro de nuestra civilización, aquél que esconde todos nuestro odio, miedos y egoísmo y que son, en gran medida, la fuente de nuestro actos beligerantes y bárbaros, premisa certera de nuestra autodestrucción. De este modo, se me ocurrió comparar la «grandeza» humana con la de los magníficos reptiles del Mesozoico, los dinosaurios, haciendo notar que su extinción fue un hecho inevitable pese a su «grandeza». Consideré que era una buena idea, puesto que reunía en un mismo trabajo dos aspectos de gran interés para mí: por un lado analizaba la situación bélica mundial y por el otro, me ponía a escudriñar la vida de esas fascinantes criaturas que, desde pequeño, me habían llamado poderosamente la atención. Además sabía lo suficiente sobre la vida de los dinosaurios como para organizar algo bueno. De este modo, puse manos a la obra y comencé a redactar este nuevo trabajo.

Sin embargo, al poco tiempo de haber empezado, volví a cambiar de tema. ¿El argumento?, Razones de orden táctico. Un compañero de curso, me confidenció que el profesor de la asignatura, prefería los ensayos sobre libros, literatura. Esa sugerencia era demasiado importante como para no tomarla en cuenta. Las calificaciones finales contaban mucho a la hora de postular a la universidad, ya que ese año constituía la última instancia para subirlas y obtener un buen puntaje por dicho concepto. Así que, en aras de un futuro como universitario, no dudé en transar mis legítimas aspiraciones de proclamar al mundo lo que pensaba, por un puñado de ideas cuidadosamente redactadas capaces de procurarme una mejor nota. El problema era que ya no había tiempo para comenzar otro ensayo. Lamenté mucho no poder continuar con aquél que mostraba la realidad dual del hombre y del dinosaurio y no haber determinado cuál era el verdadero animal salvaje. Apenas quedaban cuatro días para que expirase el plazo establecido por el profesor y yo tenía mis hojas en blanco. ¿Se me ocurriría algo bueno, que agradase al maestro, en tan poco tiempo, si en un mes entero no había podido concluir ninguno? ¿Qué libro era «digno» de ser comentado, alabado o resueltamente criticado por un alumno de cuarto año, un total neófito en lo que a ensayos se refiere? Mi cabeza hurgó afanosamente en su archivo mental de años anteriores en busca de los libros que había leído con ocasión de las pruebas de castellano: Mío Cid, Pacha Pulai de Hugo Silva, Fuente Ovejuna de Lope, el Quijote de Cervantes o quizá algún poema de Neruda o la Mistral. Entre tantos colosos de la literatura (o «dinosaurios» si se quiere, por lo grandes), encuentro, de pronto, una obra leída en 1990 en la asignatura de filosofía: Siddhartha del escritor alemán Herman Hesse, premio Nobel en 1946 (un año después que la Mistral). El libro me impactó mucho porque sentía que reflejaba, de alguna manera, mi propia búsqueda interior como adolescente. Después de una larga meditación, decidí que mi ensayo trataría sobre el valor de la obra de Hesse como elemento cuestionador de la sociedad contemporánea. Se tituló «Siddhartha y la Iluminación hoy día» y no tardé más de tres días en terminarlo.

Con este trabajo, logré la tan ansiada buena calificación, ocupando- modestia aparte- el tercer lugar de entre 45 alumnos, aunque ello significó dejar de lado mi autenticidad como «ensayista». Aquello que escribí, si bien era importante, no era lo que más urgentemente deseaba comunicar al mundo. Muchos de mis compañeros no hablaron en sus trabajos de obras literarias- como prefería el profesor- y valientemente expusieron lo que ellos pensaban y cuestionaban. Un compañero se preguntaba en su ensayo si los virus eran o no criaturas vivas, otro denunciaba que la fe cristiana era una imposición social más que una vivencia personal, mientras que otro se divertía hablando de los malabares de nuestra gramática. Reconozco y valoro ahora de sobremanera su determinación, ya que para ellos fue más importante su sentir interior que una externa buena nota, del mismo modo que un auténtico artista, no condiciona su obra al yugo de satisfacciones materiales, en mi opinión.

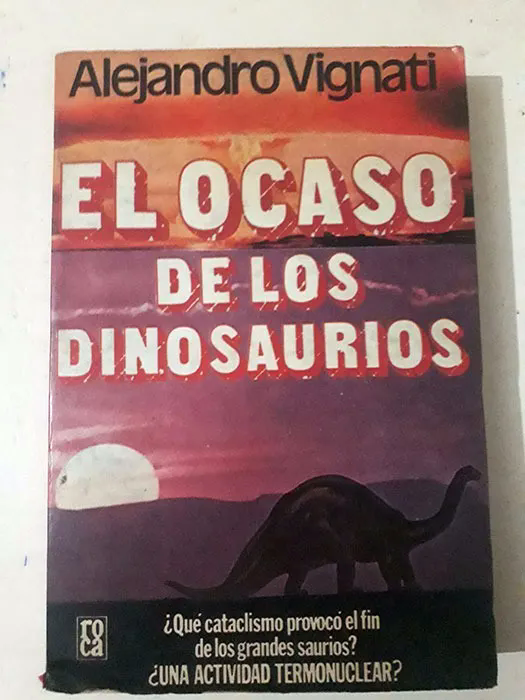

En 1992 cursaba mi primer año de universidad. Para ese entonces, ya había ganado un poco más de experiencia escribiendo cosas. Tuve la suerte de participar en un curso sobre redacción técnica y comunicación científica el cuál, me entregó nuevas herramientas para expresar con mayor fluidez, las ideas en el lenguaje escrito. Aprovechando esta inmejorable posición, volvió a mi cabeza el proyecto inconcluso del dichoso ensayo acerca del peligro de las armas de destrucción masiva. Pretendía hacer, como hace un año, algún tipo de análisis comparativo entre la dominación humana y la dominación «dinosauria» del mundo. Con tal propósito, solicité a la biblioteca ambulante de la universidad, algún texto sobre dinosaurios. El único que encontré se llamaba «El ocaso de los dinosaurios» y su autor era un tal Alejandro Vignati al cuál, jamás había oído nombrar. Pensé que básicamente se trataba de un libro de paleontología o que hablaba de las posibles causas de la desaparición de los dinosaurios, pero… ¡Oh! que gran sorpresa me llevé.

El Ocaso de los Dinosaurios

Escrito en 1975 y editado al año siguiente, «El ocaso de los dinosaurios» constituye una obra de apreciable valor cultural. Es el producto de dos largos años de investigación y estudio, que incluyeron entrevistas, visitas a museos y viajes a diferentes lugares de interés científico en Europa. Con un estilo dinámico, que raya en la hipercinesia, este desconocido-para mí- escritor español, obliga al lector a mantenerse constantemente centrado en su obra. Las ideas e interpretaciones van surgiendo en un caudal continuo de información, despertando sentimientos tan disímiles como la curiosidad y el temor o la placidez y la desesperación. Sí, porque el autor nos habla de dos mundos distintos: uno hermoso, armónico y pleno de naturaleza, donde los «supe señores del Mesozoico» eran los amos, y el otro, donde el terror y la angustia aparecen en torno al hombre como formando parte del paisaje cotidiano. Para este propósito, el autor decidió dividir su obra en dos mitades distintas, aunque sus capítulos se entrelazan continuamente entre sí a lo largo del libro. El mismo Vignati señala en este sentido que el suyo, es un «libro doble» y otorga entera libertad al lector para decidir cuál parte escudriñar.

Cada mitad describe con acuciosidad la realidad de cada regidor de esos dos mundos: por un lado, nos introduce en la vida de los dinosaurios y nos habla de su historia evolutiva y del paradisíaco medio ambiente en el que se desarrollaron. Reflexiona, además, sobre la perfección, en términos biológicos y ecológicos, del delicado equilibrio natural imperante en esos tiempos, gracias a lo cual, reinaron durante una gratuita eternidad de 170 millones de años. Por esto, lo de su extinción parece casi una broma de mal gusto y Vignati se pregunta constantemente por qué el hilo de la vida se cortó de una manera tan abrupta y misteriosa. Especula, además, con las diversas teorías científicas elaboradas hasta 1975 para explicar tan extraño fenómeno (la teoría de Luis Alvares y su hijo Walter sobre el meteorito fue enunciada recién en 1980). En la otra parte (o si se quiere, en el otro libro), Vignati nos da una visión aterradora de la situación bélica mundial, que no ha cambiado mucho desde que la llamada «guerra fría» era el escenario habitual en que vivíamos. Nos entrega una somera descripción de los arsenales atómicos y de las armas químicas existentes (aunque todos sospechamos de la presencia de arsenales ocultos), además del incipiente desarrollo de las armas biológicas, y nos habla de las nefastas consecuencias que tendrían sobre la vida si llegasen a utilizarse. Tal visión estremece al lector y le invita a reflexionar acerca de «sueño tecnológico» de la presente era (así llama Vignati a nuestro poder científico y técnico y a nuestra capacidad para usarlo en virtud de una conflagración bélica). Sin duda hemos avanzado mucho en el campo de la ciencia y de la técnica, y nos hemos transformados en gigantes en cuanto a ello, pero moralmente seguimos siendo pigmeos (como dijo M. M. Cantinflas en la película «Su Excelencia») y el poder de destruir mundos enteros en manos de individuos carentes de moral, como nosotros, nos pone a todos al borde de la extinción. Al final del texto, el autor extrapola nuestra situación actual analizando el estilo de vida anti-ecológico de nuestra humanidad hacia el futuro, lo cual, nos conducirá a problemas tan graves como el desenfrenado crecimiento poblacional, la hambruna, la contaminación y la destrucción global de los ecosistemas, entre otros.

Al sumergirse en sus páginas, Vignati nos traslada a aquel tiempo lejano, cuando los grandes reptiles del Mesozoico eran los amos absolutos. Las verdes selvas de coníferas sacudidas por suaves brisas cargadas de humedad, un sol generoso cuyos rayos atravesaban una límpida y diáfana atmósfera y la sensación de vivir en un ambiente virgen e incontaminado, crean en la mente, un sentimiento de bienestar. Se observa a nuestros antepasados mamíferos moverse camuflada mente entre la vegetación mesozoica, tímidos e insignificantes frente al poderío de sus primos dinosaurios. Era un mundo sin hombres, sin desequilibrios, sin peligro de un apocalipsis destructivo. Y cuando ya se tiene la sensación de estar ahí, disfrutando de ese paraíso, de pronto, en un salto de millones de años, el autor nos traslada de nuevo al siglo 20, una época llena de problemas, de armas atómicas, de superpoblación, restregándonos esta realidad en el rostro. En ese instante, nuevamente surge el deseo de volver al Mesozoico, porque allí se recupera la paz que aquí, en el Cenozoico, fácilmente se pierde. Usando este marcado contraste, el autor logra enfrentar al lector a los problemas que como sociedad vivimos provocando la inquietud de quienes dicen amar al planeta y a sus formas de vida.

Como el lector se habrá percatado, «El ocaso de los dinosaurios» se ocupa de la misma temática que mi frustrado ensayo sobre el hombre y el dinosaurio que yo pretendí hacer en 1991. Resulta increíble que existieran tan estrechas similitudes entre ambos proyectos, tanto en las ideas e inquietudes, como en la forma en que fueron planteadas (o mejor dicho, como pretendía plantearlas). Me alegró mucho saber que en el mundo, existen buenos escritores que piensen como yo y se atrevan a plantear sus inquietudes con valentía, sin rendir pleitesía al todopoderoso mercado o a los llamados “intereses creados de todo tipo”, ya que estoy casi seguro que el libro de Vignati no fue un record de ventas (a la gente común no suelen interesarle estos temas). Si hubiese tenido la oportunidad de leer esta obra por allá en 1991, lo más probable es que mi ensayo sobre literatura haya versado sobre ella y no sobre el libro de Hesse, aunque me resulta difícil vislumbrar si la calificación hubiese sido la misma.

Un buen tema para hoy

Desde que fueron descubiertos por la ciencia, los dinosaurios y el paradisíaco mundo en que habitaron, han fascinado a la imaginación humana por generaciones. Sin embargo, la imagen que tenían de ellos nuestros abuelos, bisabuelos, y aún nuestros padres, fue muy distinta de la que nosotros conocemos hoy. Ello debido a que, en esos tiempos, el conocimiento sobre su vida, fisiología y anatomía era más limitado, y los científicos conjeturaban basándose en los reptiles que actualmente viven con nosotros. Ellos nos legaron la idea que el dinosaurio era un animal lento y torpe, como lo señala Stephen Jay Gould en su libro «The panda’s thumb» Pero hoy se considera que los dinosaurios tenían una fisiología perfectamente adaptada a sus necesidades, y su inteligencia no puede medirse de acuerdo a los parámetros humanos (me pregunto si la nuestra esta a la altura de los problemas en que nos encontramos metidos). Esto es importante recordarlo en nuestros días, cuando los súper señores del mesozoico están de vuelta.

Si. Están de vuelta en la televisión, en el cine, en las tiras cómicas (casi siempre haciendo el papel de villanos), en las jugueterías, en la prensa, en los museos, en internet, en la literatura y en todas partes. Se ha desatado una dinomanía incontrolable movida por las todopoderosas fuerzas del comercio, el márketing y el dinero. «Invasión de dinosaurios» titula la prensa, mientras que cientos de modelos a escala tapizan las veredas y las tiendas comerciales de la ciudad. En los edificios, enormes lienzos anunciaban su llegada con el nombre «Jurassic Park», tras lo cual rápidamente aumentaron las ventas de artículos mesozoicos como llaveros, peluches, libros serios y de ficción sobre el tema, dinosaurios de plástico en cuya confección se aprecia un esmerado esfuerzo por lograr el parecido perfecto con los recién resucitados. Si porque hoy los dinosaurios han vuelto a la vida, pero no fue la ciencia quien los trajo de vuelta, como ocurre en las taquilleras cintas de Spielberg, sino simplemente, la moda. Es muy posible que el público -entre los cuales me incluyo- se haya aburrido de las historias futuristas que muestra el cine, la televisión y los medios de comunicación en general: conquista del espacio, encuentros cercanos de cualquier tipo con extraterrestres, las luchas entre los sobrevivientes de la hecatombe nuclear o ecológica, etc. y haya decidido buscar una vía de escape a tanta tecnología, computadores y maquinaria que se apodera de nuestro entorno. Y que mejor, entonces, que volver la mirada hacia el pasado y deleitarse con lo simple, con lo primitivo, dejándose atrapar por el mágico ambiente de decenas de millones de años, cuando la humanidad no era más que un bosquejo, una vaga idea murmurada en el susurro de los vientos mesozoicos.

Han pasado 25 años desde que Vignati escribiera su libro y desde entonces han ocurrido importantes transformaciones de todo orden en la sociedad mundial. Las guerras, el hambre y la miseria aún son el pan de cada día en nuestro mundo. Junto a ello, tampoco parece haber disminuido el peligro de una hecatombe nuclear, así como la población humana continua creciendo en progresión geométrica, devorando cada vez más territorio disponible al ecosistema global. Si bien muchos de los problemas que enfrenta la humanidad los trae consigo desde los albores de la historia, hoy día debemos agregar las epidemias incurables, el terrorismo y nuestro modo de vida que nos encamina al colapso ecológico.

La Unión Soviética ha desaparecido como tal y con ella, han caído los muros que separaban a la humanidad en dos bandos diametralmente opuestos. Los gobiernos socialistas del planeta no pudieron realizar el ideal marxista de una sociedad equitativa, sin clases sociales, en la que cada uno recibe según su capacidad. Sus pueblos clamaron por más libertad y no les quedó otra alternativa que ceder. Ahora, el manejo de los asuntos mundiales, al parecer, se encuentra en manos de las potencias industrializadas occidentales, quienes ya han defendido con prepotencia sus intereses en la guerra del golfo Pérsico el año 1991. Muchos analistas piensan que con la disolución de la Unión Soviética y de las otrora temibles alianzas socialistas como el Pacto de Varsovia, se ha producido el desequilibrio de la balanza bélica mundial en favor de un sólo bando. Si bien la guerra fría se constituyó en una suerte de competencia «pacífica» por el control del mundo, también fue el soporte que mantuvo en pie la «paz armada» que impidió una agresión nuclear por parte de alguno de los dos bandos por temor a la capacidad ofensiva del otro. El peligro ahora es mayor, puesto que el avance tecnológico ha abaratado tanto los costos que la posibilidad de fabricar armas nucleares ya está al alcance de países tercermundistas, cuyos líderes político-militares no dudan en malgastar recursos preciosos en armamentos, en vez de utilizarlos para combatir con energía la pobreza y la miseria que asola a sus pueblos. El exclusivo club nuclear ya ha dejado de ser patrimonio de las grandes potencias. Se dice ahora que incluso los grupos terroristas pueden darse el lujo de contar con una bomba atómica en sus arsenales. Los conflictos civiles o raciales alrededor del planeta suman actualmente más de veinte y la ONU demuestra tristemente su incapacidad para ponerles fin. La destrucción de las selvas como el Amazonas, la cacería furtiva en África que amenaza con extinguir a muchas especies de animales, la explotación irracional de los recursos naturales no renovables como el petróleo, son algunas de las dramáticas realidades que debemos conocer y enfrentar. Sin embargo y en vista de tal panorama, a mí me apetece mirar hacia el pasado, y con ansiedad observar como otras especies, otras razas hacían el trabajo de administrar el planeta mejor que nosotros, como si aún hojeara las páginas de Vignati. Los dinosaurios fueron grandes como los humanos, y podemos decir que gobernaron el mundo con sabiduría. No contaminaban su medio ambiente. No se mataban en guerras estúpidas. No construyeron armas para agredir a sus hermanos inferiores. No dividieron al mundo con fronteras políticas ni culturales. Seguramente porque no alcanzaron a comer del fruto prohibido, aquel del conocimiento del bien y del mal que los convertiría en dioses, que los transformaría en definitiva, en humanos.

El reinado de los dinosaurios terminó abruptamente hace 65 millones de años, interrumpiéndose un proceso evolutivo singular, cuyo éxito biológico lo avala su larga permanencia sobre el planeta. Nada hacía prever que las especies mesozoicas no llegarían a vivir hasta nuestros días, tal vez incluso alguna de ellas pudo haber evolucionado hacia una forma de vida inteligente (¿el trodón habría comido del fruto prohibido?). Cabe preguntarse entonces, como muchos paleontólogos y biólogos, por qué se produjo su extinción.

Una hecatombe nuclear en la prehistoria.

Durante años, se ha desarrollado un extenso debate entre los científicos, sobre las causas de la muerte masiva de dinosaurios y otras especies contemporáneas a ellos, ocurrida a finales del período cretácico.

Las diversas hipótesis elaboradas para explicar tal fenómeno, hablan desde erupciones volcánicas masivas, radiación cósmica extraterrestre, cambio en los patrones de migración motivadas por el dinamismo de la corteza terrestre, enfermedades pandémicas, o endógenas, etc. Las ideas son divergentes y apuntan a distintas causas. Sin embargo, en 1980, un científico llamado Luis Alvares y su hijo Walter, lanzaron una teoría que parecía explicar casi a la perfección, las características geológicas encontradas. De igual forma, daba luces sobre lo “instantáneo” de la extinción, hablando en tiempo geológico.

Alvares y su equipo, examinaron las capas de la tierra correspondientes al momento de la extinción de los dinosaurios, es decir, hace unos 65 millones de años. En ellas, encontraron cantidades relativamente altas de un elemento químico que normalmente, es muy escaso en nuestro planeta, pero muy abundante, en cuerpos celestes como asteroides o cometas: el Iridio.

Investigaciones posteriores, también dieron cuenta de la presencia de una capa negra de hollín, en algunas partes del mundo, ubicada en la misma franja examinada.

Tras analizar estos y otros hallazgos, el equipo de Alvares llegó a la conclusión de que un gran cuerpo celeste, un meteorito, de unos 10 kilómetros de diámetro, habría impactado contra la superficie de la tierra, provocando efectos parecidos a los de una explosión nuclear, causando la repentina extinción de los dinosaurios y especies contemporáneas. Estas conclusiones, fueron publicadas en la revista Science en 1980.

Hasta comienzo de la década siguiente, el debate se centró en validar ésta hipótesis, que sugería necesariamente la existencia de una “cicatriz” o cráter de grandes dimensiones, dejado por el supuesto impacto del meteorito. No fue sino hasta 1991, que algunos investigadores, revisando viejos estudios de los años 60, cayeron en la cuenta que el gran cráter buscado, correspondía a uno ubicado en la península de Yucatán, en México, de unos 180 kilómetros de diámetro. Y cuya edad geológica, coincidía con el período de extinción masiva.

Los terroríficos acontecimientos acaecidos a finales del período Cretácico de la era Mesozoica, señalaban a un meteorito el causante de una catástrofe planetaria de grandes proporciones, cuya consecuencia inmediata, hablando nuevamente en tiempo geológico, fue la extinción de los dinosaurios. Ellos, habían dominado el planeta por unos 200 millones de años. Pero nada pudieron hacer contra el poder de la naturaleza.

El impacto del meteorito en el océano, levantó toneladas de material rocoso del lecho, polvo y rocas incandescentes, que se repartieron por todo el mundo. Así mismo, enormes cantidades de vapor de agua se elevaron a la atmósfera. La energía liberada, fue tan espantosamente grande, que provocó la activación de volcanes e innumerables incendios forestales cuyo hollín oscureció el cielo, por décadas, provocando el descenso de la temperatura. Al no recibir la luz del sol, las plantas terrestres y el fitoplancton marino, murieron. Con ellos, también los herbívoros, y luego los carnívoros, destruyendo todo el ecosistema. El frío, se encargó de matar a los sobrevivientes. Y si aun así, quedaba alguno, la falta de oxígeno y el efecto invernadero provocado por las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera, hicieron el resto.

Algo similar, describen los entendidos, podría pasar si la humanidad decide usar su arsenal nuclear contra sí misma. La extinción de la especie humana, está plenamente garantizada.-

-Escrito en 1993