Esa mañana gris, el frío se colaba con insistencia en la habitación de Esteban. La noche previa, había preparado todo cuidadosamente para acometer la ingrata tarea que el patrón le encomendó.

El hombre, de 57 años, se levantó somnoliento y sin ganas de trabajar. Los quejidos de dolor provenientes del establo cercano, le habían arrebatado el sueño por completo.

Tras mojarse la cara con agua fría y beber una taza de café, se dirigió a la habitación contigua en busca de su vieja escopeta de doble cañón cargada.

Se abrigó con una desteñida chaqueta de invierno y salió de casa con paso tranquilo rumbo a la cuadra.

Mientras caminaba, la nostalgia lo invadió al recordar la cautivadora sensación de libertad que sentía al montar a aquél brioso animal. Toda una vida de trabajo y amistad entre el hombre de campo y su noble compañero, quien ahora, anciano y enfermo, agonizaba en el fondo de esa fría pesebrera.

Al acercarse más al establo, las oleadas de recuerdos y sensaciones asediaron su mente y a ratos su carácter firme y curtido por la vida dura de trabajo, parecía tambalear ante el acto venidero. No era la primera vez que usaba su escopeta para poner fin al sufrimiento de otros, aunque ahora era distinto.

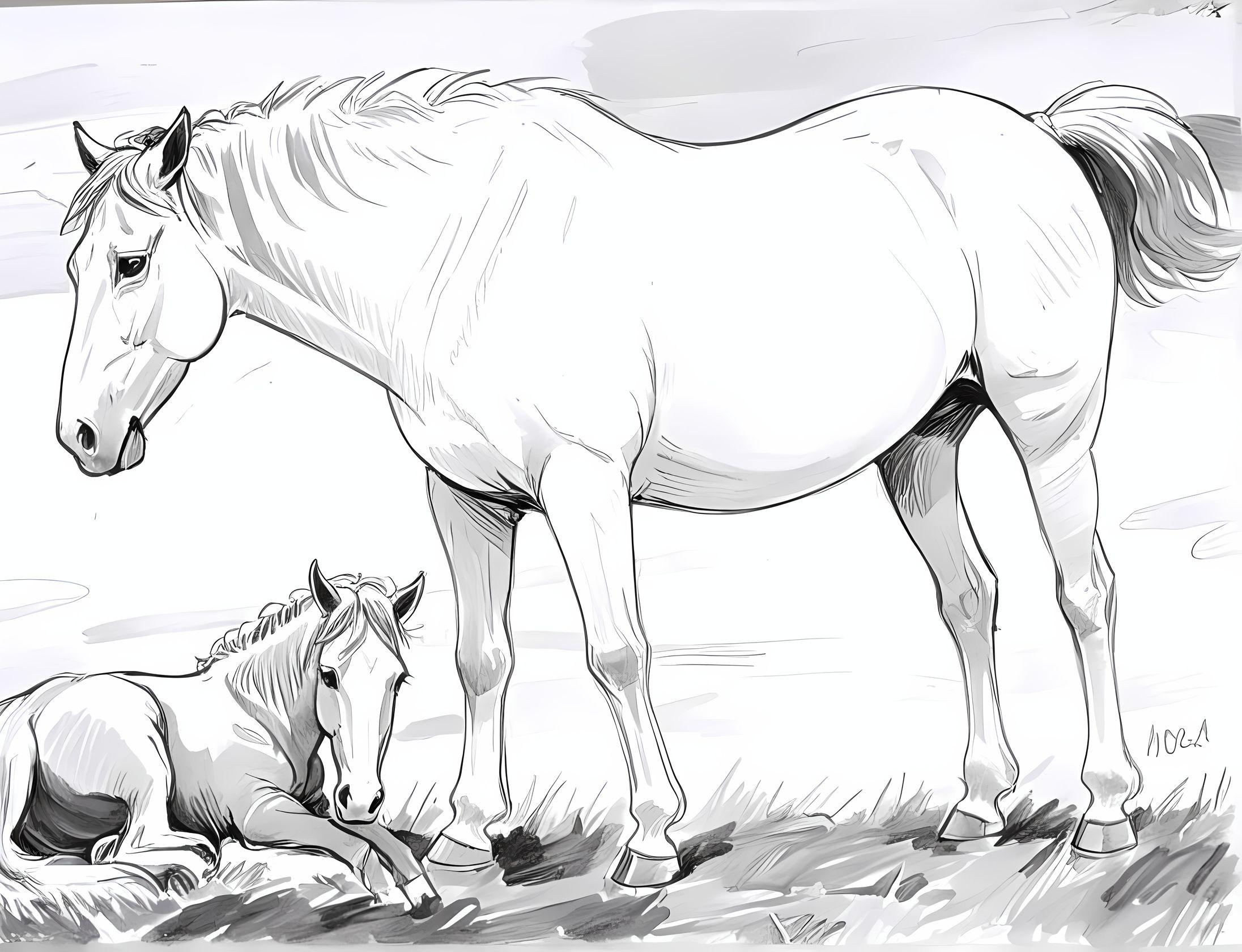

Al ingresar al espacio demarcado con gruesos tablones, vio al corcel echado en el suelo, debilitado y disminuido. Se paró frente a él y lo contempló con tristeza. Su fiel compañero, le devolvió una mirada dulce y lo saludó con un suave relinchar. A Esteban le pareció que se alegraba al verlo, y creyó percibir en esos ojos todavía brillantes de vida, una indescriptible sensación de paz.

Sin embargo, el hombre debía cumplir la orden del patrón. En parte, lo consolaba el pensar que aquel era el mejor modo de terminar con su dolor. Apuntó su escopeta directamente a su cabeza, para luego cerrar los ojos. Esta vez no era sencillo. Su cuerpo se estremeció y sus manos temblaron.

-Perdóname. – Susurró para sí, mientras tocaba el mecanismo de disparo. En ese instante, Esteban no aguantó más el influjo de aquellas oleadas en su cabeza y cayó de rodillas. Soltó la escopeta y se llevó las manos a la cara. Aquel hombre de carácter duro y curtido por el trabajo del campo, lloraba como un niño.

Permaneció con la cabeza gacha y los ojos cerrados por las lágrimas y la culpa, durante eternos minutos. Y cuando recobró la compostura, vio a su compañero estirado en el suelo en una pose serena y relajada. Esteban se acercó y lo acarició con ternura. Sin embargo, su mirada ya no despedía el brillo de antes y su respiración no se percibía. Su cuerpo estaba frio e inmóvil. Pero al hombre que lo contemplaba, le pareció percibir una cálida sensación de paz, y el consuelo de aquella visión resonaba en su memoria, como un suave relinchar.

Fin.